原创 SME SME科技故事 收录于话题#动植物13个

鱼鳔是个挺耐人寻味的物件,并非因为花胶鸡煲味道过人,也不是因为鲍参翅肚声名远扬,仅仅是因为它确实带点神秘感。

剔除那些沉迷于炫耀生活的人,许多人都有过目睹长辈宰杀鱼类的经历,用刀轻轻一割,取出鱼的内脏,就能发现一个半透明、白色的小囊,它就是鱼鳔。

通常情况下,无论是书本知识,还是长辈传授,或是师长讲解,所有人都认同鱼鳔具备调节鱼体升降的功能。传统说法指出:鱼依靠调整鱼鳔的容积,来控制自身的浮力,进而达成水中的自主上浮与下沉。

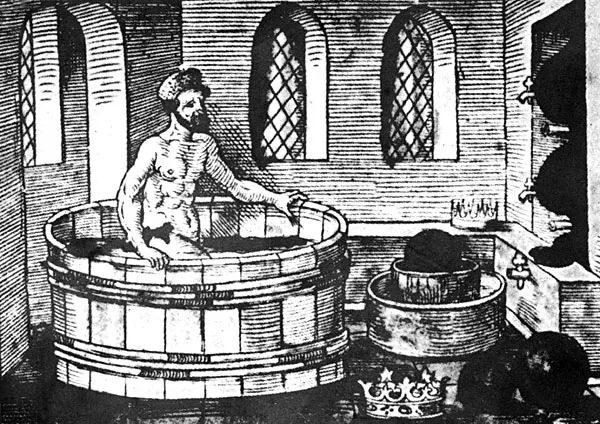

我们小学三年级时,就偷偷听过阿基米德洗澡和发现浮力的故事,明白浮力大小与物体排开水的体积相关,准确来说,物体承受的浮力数值,就是其排开液体的重力。

我们观察着从鱼体内取出的鱼泡,稍微思考一下,就发现它质地柔软且富有弹性,颇似一个气球,用它来操控浮沉十分恰当。

三百多年前,普遍存在这样的观念。该学说最初由意大利佛罗伦萨科学院的学者们探讨,最终在1685年经波雷里教授系统阐述,其内容与我们日常认知相符,即鱼通过使鱼鳔膨胀实现上浮,而压缩鱼鳔则导致下沉。

这个理论存在一个极为严重的不足之处,它阐述了鱼类通过调整鱼鳔的体积来影响自身的浮力,然而却未能阐明鱼类具体是如何操控鱼鳔的机制。

今日,我们通过鱼鳔的剖解发现,其构造包含三个部分,表层是强韧且透亮的纤维性包膜,里面混杂有鸟嘌呤结晶体且完全不透气,里层是连接组织,由胶原质丝线和弹性纤维构成,最里面是一层上皮组织,仅有一些血管分布其中。

显然鱼鳔完全不包含肌肉成分,所以它无法自行调整容积。那么可以设想另一种可能,鱼类是否借助其他器官或构造来对鱼鳔进行充气或排气操作。

这种情形不难从日常观察中验证,当我们亲手捕杀鱼类或目睹长辈操作时,注意到从鱼腹内取出的鱼鳔不仅形态完好,而且完全不透气,只有经过烹煮才会失去弹性,由此可见多数淡水鱼类的鱼鳔并不具备明显的气路系统用于迅速调节内部气压。

鱼类体内的气囊有两种类型,一种是喉气囊,另一种是闭气囊,喉气囊与消化系统存在通道,某些硬骨鱼类确实借助气囊实现辅助呼吸,而闭气囊的通道已经萎缩,其内部气体依靠“分泌”途径进入,这个过程相当迟缓。

依据资料,人为从鲑鱼鱼鳔中移除气体,需要四个小时才能使其重新充满,这样的速度显然无法适应鱼类上浮和下潜的需求。

倘若先前的经历尚不足以令人信服,另有一项更为清晰的证明。鱼类能够自行操控鱼鳔迅速膨胀与收缩,依照传统学说,鱼在浮起时需获取空气,而在下沉时需释放空气,然而在现实中,鱼儿既不能在水中呼吸空气,也不会在潜行时排出气泡。

更令人费解的是鱼类死亡时的状态,相当一部分淡水鱼在生命终结后会仰面漂浮于水面,这种情形不同于普通动物溺水身亡后因体内腐烂产生气体而导致的浮起现象。

某些违法的捕捞手段,例如使用电流或爆炸物,或者投放有毒物质,往往能在极短时间或瞬间导致鱼类死亡,随后这些死亡的鱼会立刻浮到水面,而鱼类通常依靠调节鱼鳔的容积来控制自身的上浮与下沉,因此难以说明为何死去的鱼会向上漂浮的现象。

仿生潜艇在遭受攻击或动力故障时不会自行浮起,反而可能继续下沉,这表明潜艇的升降机制并非模仿鱼类,或者我们对鱼鳔的作用认知有偏差。

确实对于鱼鳔用途的看法向来有不同意见,或许因为这类认知无需细致且周全的探讨,三百年以来,鱼鳔调节浮沉的观点就被编入教材,变成了大众普遍的认知。

2008年,上海向明中学的黄曾新老师带领五名学生组建了研究团队,旨在研究鱼鳔的作用。他们察觉到,先前的一些说法存在漏洞,同时发现传统观念中存在不一致的地方。

他们又找到了其他一些证明,例如,并非所有水生脊椎动物都拥有鱼鳔,比如软骨类动物,鲨鱼就缺少鱼鳔的构造,硬骨类动物也并非全部具备鱼鳔,我们平时食用的罗非鱼就不含有常规的鱼鳔。

显而易见,鱼类能在水中自由升降需要借助特定装置,学生们普遍认为它们主要依靠胸鳍和腹鳍的摆动,从而实现浮沉功能。

鱼鳔本身不能主动控制,却是一个稳定部件,能使鱼的重量与浮力被动维持均衡,进而减少消耗。

具体而言,鱼依靠鳍的动作实现下沉,此时鱼鳔会因外界压力变大而收缩,导致体积缩小,随着深度增加,鱼受到的浮力逐渐减弱,这种自动调节机制可有效辅助鱼类完成下潜过程。

同样地,当鱼儿向水面游动时,它们的鱼鳔由于外界压力的降低而膨胀,导致体积变大,从而产生的浮力也增强。具体而言,鱼鳔的功能是使鱼体与其所在水层的密度保持一致,但这种平衡状态并不稳固,一旦鱼儿上浮或下沉,平衡就会被破坏,需要消耗额外的力量才能重新调整回原来的状态。

打个比方,就像坡顶的球,朝前或朝后都会滚落,唯有峰顶的狭小范围才能稳住位置。拿一条昏迷的鲤鱼来说,它通常浮在水里,但若在容器口施加压力,模拟深海环境,当压力增大到某个值,鱼儿就会沉到池底。

深海里的鱼如果快速浮到水面,它们的鱼鳔就会不受控制地变大,这样它们单靠自身力量很难再潜回水底,极端情况下甚至会看到鱼鳔被撑破的情形。

渔民在十几米深的水域捕捞小黄鱼时,常常看到这些鱼儿的鱼鳔破损严重,有些甚至因为鱼鳔异常膨胀导致内脏被顶出体外。

对多数鱼儿而言,鱼鳔并非用于主动调整浮沉的装置,而是充当一种调节部件,借助逐步吸入或呼出气体,使鱼类能够适应其生存的水域深度。

对于生活在水底的鱼类而言,鱼鳔的功能并不显著,它们的鱼鳔通常比较简单,而且像金枪鱼这样经常快速游动的鱼类,鱼鳔也并不发达。

有些栖身于近岸水域的鱼类,或许无需借助鱼鳔来控制浮力,然而它们却可能将鱼鳔运用得出神入化,非洲肺鱼每年都要面对旱季的考验,在水位下降时它们会潜入泥泞之中,此时鱼鳔便能充当起类似呼吸器官的功能。

最后,鱼鳔的功能不止维持生命,还能用来吸引异性,例如石首鱼科的大黄鱼,它们依靠鱼鳔与肌肉、脊椎骨的碰撞制造声响。

随着时间的推移,这些生物的鱼鳔变得更为发达,同时也更加厚实,最终成为了花胶鸡煲中的首选食材。

林秋甘,林国彬,杨光义.关于鱼鳔的探索历程.西北药学杂志,2019年第五期,第709至712页.

叶澍.鱼鳔的功能.海洋世界,2016(06):6-7.

马国红,师吉华,杜兴华,研究过鱼鳍和鱼鳔,怎样作用在鱼的游动上,文章发表在河北渔业,是2007年第12期,页码是13到14页。

裴建华提出了关于鱼类升降和鱼鳔功能的全新见解,该观点发表于《物理教师》杂志,具体刊登于2006年第6期,页码为30页。

赛林霖等,赛道建等,尹玲等,苗秀莲等,梁春明等,阐述了鱼鳍和鱼鳔,在鱼类升降活动中的功能,该研究发表于,山东师范大学学报(自然科学版),2006年第1期,页码为124至126

李继武探讨了鱼鳔如何影响鱼的升降,相关内容发表于焦作教育学院学报,刊号为2000年第01期,页码从32到33

喜欢此内容的人还喜欢

还没有评论,来说两句吧...