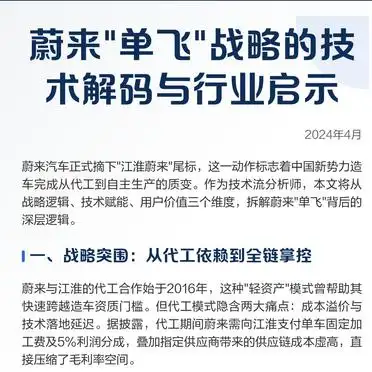

蔚来“单飞”战略的技术解码与行业启示

2024年4月,蔚来汽车去掉了“江淮蔚来”这一尾标,这一举措标志着我国新兴汽车制造商从代工生产向自主制造迈出了关键的一步。文章将从战略布局、技术创新、用户需求三个角度深入剖析其转型的内在逻辑。

战略突围:全链掌控破局代工桎梏

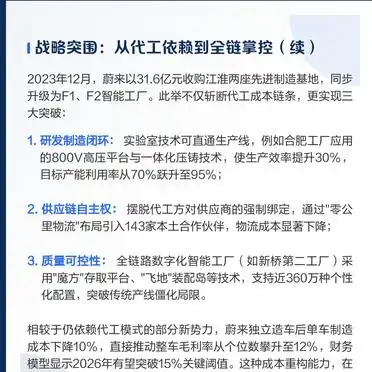

蔚来在2016年推行代工生产策略,尽管成功跨越了资质门槛,却遭遇了成本增加和技术延误的双重难题。在代工过程中,公司需承担每辆车的固定费用以及5%的利润分成,再加上特定的供应链成本,总计支付了超过25亿元的代工费用,这导致每辆车额外增加了5000元的成本负担。2023年年末,公司以31.6亿元的价格收购了江淮工厂,随后成功实现了研发制造的全流程闭环,生产效率因此提升了30%。同时,供应链实现了自主化,通过引入143家本土合作伙伴,确保了供应链的稳定。此外,产品品质得到了有效控制,支持了360万种个性化配置。这些举措共同推动了单车成本下降了10%,整车毛利率也从之前的个位数水平跃升至12%,预计到2026年,这一数字将突破15%。

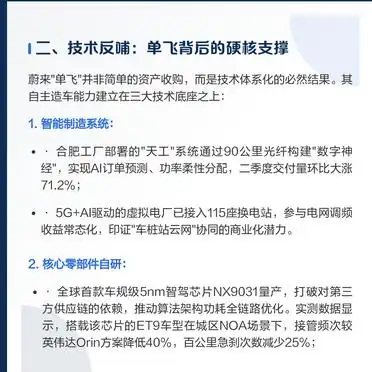

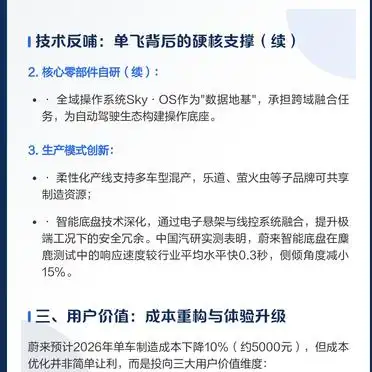

技术反哺:体系化能力支撑单飞

自主造车依托三大技术支柱:合肥工厂的“天工”智能制造系统借助AI技术对订单进行预测,使得二季度交付量同比上升了71.2%;自主研发的5nm级智能驾驶芯片使得城市领航辅助系统的接管频率下降了40%;灵活的产线能够支持多品牌产品的混合生产;智能底盘技术的应用使得麋鹿测试中的响应时间缩短了0.3秒。这些技术的协同作用已经通过参与电网调频的虚拟电厂项目实现了商业化验证。

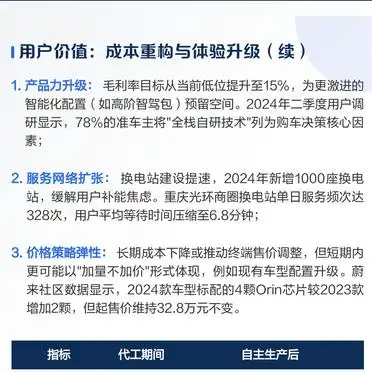

用户价值:成本重构驱动体验升级

降低制造成本10%并非单纯减少收益,它涉及对三大用户价值要素的投资:为智能化配置升级预留空间(有78%的用户将全栈自研技术视为购车关键因素);2024年增设1000座换电站以减轻充电焦虑;同时,通过“增加配置不提高价格”的策略,实现车型配置的升级(例如,2024款车型标配4颗Orin芯片)。

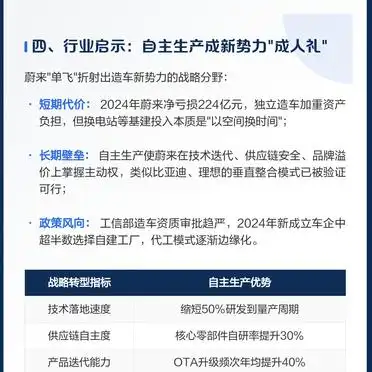

行业启示:自主生产成新势力生存题

蔚来案例彰显了行业动向:在短期内,2024年净亏损高达224亿元,这凸显了转型过程中的阵痛,然而从长远来看,它将构筑起技术更新、供应链保障、品牌增值三大防线。伴随着工信部对造车资质审批的日益严格,2024年超过半数的新兴汽车势力纷纷选择自主建设工厂,自主生产已不再是可选方案,而是关乎生存的关键。在这一背景下,技术优势将变为智能电动汽车下半场的核心竞争力量。

还没有评论,来说两句吧...