你或许对他心生好感,或许对他心生反感;你也许视他为天才,也许视他为怪人。

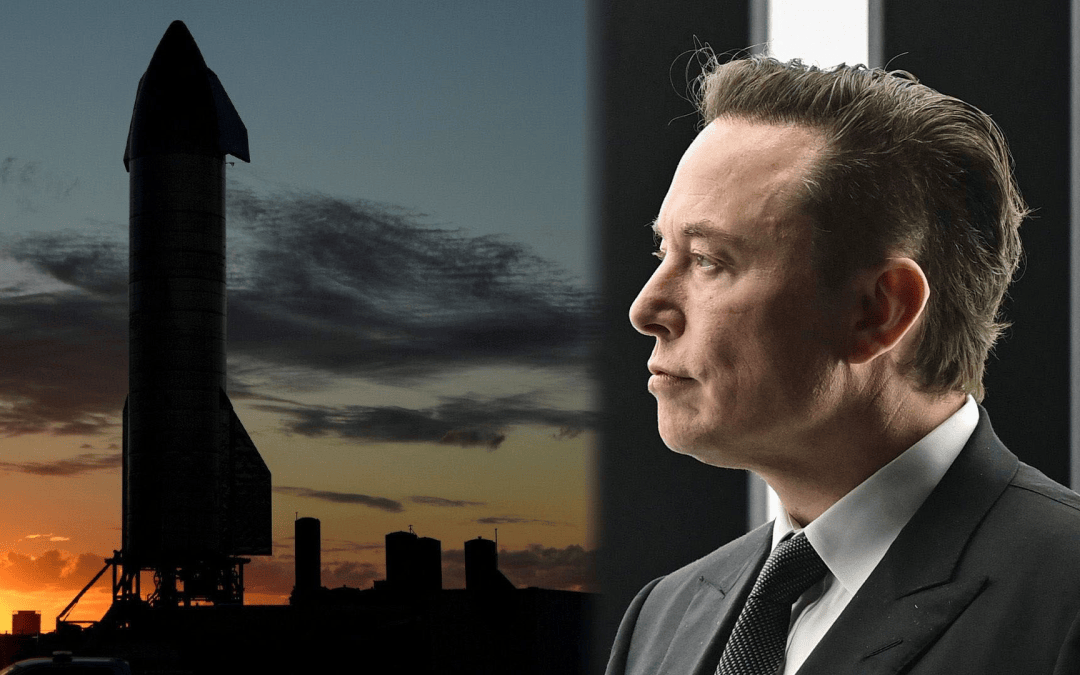

毫无疑问,埃隆·马斯克是当今社会备受瞩目且极具影响力的企业家之一,同时也是争议焦点。

无论是PayPal还是SpaceX,又或者是特斯拉以及推特(现名为X),马斯克好像总能引发不同领域的震动。

认真研读《马斯克传记》后,我了解到这位"钢铁侠"的生平经历,其真实性远非电影所能展现,充满更多变故和曲折。

今天,我想和大家分享一下这位"硅谷钢铁侠"的真实故事,

观察他怎样从一个在南非受欺负的少年,蜕变为影响全球的创业者,并且了解他过程中遭遇的困难、失常行为以及获得的经验教训。

一、苦难童年:被伤害的天才如何铸就钢铁意志

马斯克的童年?一点都不光鲜。

你若以为所有功成名就者都是家底殷实,那么马斯克会彻底改变你的看法。他出生于南非,家庭状况十分艰难。

他的父亲埃罗尔·马斯克,坦白说,就是个暴君。

马斯克在个人回忆录里极少提及父亲,偶尔流露的信息却令人不安,包括言语上的摧残、情感上的忽视以及情绪上的操纵。

"我的父亲大概是你能遇到的最坏的人了",马斯克曾这样评价。

校园生活更加痛苦。体弱、性格孤僻、热爱读书的马斯克遭受了同窗的欺凌。

他曾经被一群男同学从楼梯上推下来,被打得面部血肉模糊,结果不得不前往医院接受治疗,这种暴力行为几乎成了他学生生涯中的常态。

但这些苦难却意外塑造了马斯克的两个核心特质:

具备非凡的精神抗压能力,一旦适应了身处绝境的境况,比如企业濒临破产的困境,又或是承受媒体的猛烈抨击,便不容易因此瓦解。

马斯克曾表示,自己已经适应了极其艰苦的处境,因此创办企业在他看来并不算什么难以逾越的障碍。

求知欲是他内心的追求,在南非那段阴霾的少年时光中,书籍是他唯一的慰藉之所。

他几乎通读了家中所有的综合知识书籍,在学校藏书室也把所有读物都看完了。

一个鲜为人知的情况是,马斯克具备近乎照片般的记忆能力,能够记住整部书籍的全部信息。

十七岁那年,埃隆·马斯克离开了南非,独自一人去了加拿大,这个选择需要多么大的胆量?

设想一下,一个十来岁的少年,身揣几百元,独自前往一个遥远国度,身边既无家人,也缺故交,心中只有一个朦胧的志向。

马斯克在加拿大最初的工作是打扫锅炉房,时薪为18美元,从那时起,他的人生轨迹发生了巨大转变,从锅炉房一路走向硅谷,从曾经遭受欺凌的边缘人物,最终成长为全球首富,这一过程究竟经历了怎样的蜕变?

童年的艰辛并未将他压垮,反而砥砺了他的坚韧品格,赋予了他非凡的承受力。

每当生活变得十分不易,我们或许需要回忆那个曾被殴打得遍体鳞伤,而后却成功让航天器飞入太空的伟人。

二、死亡边缘:从破产到帝国,他的公司如何起死回生

创业可以看作是一场风险极高的较量,而马斯克则是那个敢于把全部赌注押上的极端人物。

2008年,这个年份对马斯克来说几乎是世界末日。

特斯拉面临倒闭危机,SpaceX连续三次发射失败几乎耗尽资源,全球金融风暴正猛烈蔓延,他的第一段婚姻也宣告结束。

马斯克的个人财务状况?他每周的生活费需要向朋友借。

那个时候我每天清晨一睁眼,浑身就像被钝器击打过似的,他谈道,公司能否支撑过数日都成问题,更别提数月了。

危急关头,马斯克采取了一项几乎所有商学课程都会告诫"绝不能这样做"的选择:他将全部从PayPal变现的钱,都倾注到了这两家岌岌可危的企业之中。

他全部的财富,约莫1.8亿美元,都投在了特斯拉和SpaceX上。

这算怎样一种情况?试想一下,你耗费毕生精力积攒的财富,在某个瞬间,全都投注到了两个极有可能落空的计划之中。

大多数人会选择收手保命,但马斯克不是大多数人。

关键时刻出现在2008年12月23日,那是在圣诞节前夕,NASA授予SpaceX一项价值16亿美元的任务。

同一个月里,特斯拉在关键时刻得到了新的资金支持。马斯克之后表示:"特斯拉的资金储备仅够维持几小时。"

从悬崖边上返来的马斯克,性格并未变得谨慎,反而愈发大胆,行事风格也更加勇猛。

在特斯拉,他主张电动车要具备吸引力,要打破常规汽车的设计方式,不能只强调环保。

在SpaceX,他主张火箭必须实现重复使用,尽管当时整个航天领域都视此为不切实际的幻想。

十年之后,特斯拉已经发展成为全球汽车行业市值最大的企业,SpaceX也成为了首个成功将宇航员送往国际空间站的私营企业。

而马斯克的身价也从几乎破产变成了世界首富。

这段经历透露出什么信息?真正的困境并非只针对力量薄弱之辈,反而能够作为衡量强者实力的标尺。

他有个不常被知晓的举动,就是在企业面临重大挑战之际,选择在制造车间的地面露宿。

特斯拉制造Model 3遇到阻碍期间,他好几个月都待在工厂中,每天工作时长超过一百个小时。

"如果我的团队在受苦,我怎么能安心睡在豪宅里?"他说。

这种近乎疯狂的投入,是他能从死亡边缘拉回公司的关键。

他因此被视为硅谷中最具传奇性的人物,是那个完全践行"非成功即毁灭"理念的人。

三、颠覆者思维:为什么他总能看到别人看不到的机会?

马斯克曾说过这样一番话:如果许多人都在同一个地方使劲,那么或许应该考虑换个地方开凿新的坑道。

此话语虽平实,却点明了他获取成功的根本诀窍:摆脱惯常思路,发掘旁人未察觉的良机。

回想起2002年,互联网热潮刚刚退去,埃隆马斯克却决定投身航天领域,建立了SpaceX公司。

当时大家普遍认为他有些不正常,一个从事网络事业的人怎么敢去对抗波音、洛克希德·马丁这样的航天业巨头呢?

同样,2004年,彼时他决定为特斯拉注资,电动汽车在多数人眼里,还被视为荒诞不经的事物。

电动出行工具?那不就是用于球场代步的小型载具吗?当时汽车界普遍持有这种想法。

他为何能发掘这些机遇?据我看,有三种核心思路非常值得借鉴:

首先,他思考的是第一性原理,而不是类比推理。

许多人借助参照已知事物来探求事物:"电动汽车逊于燃油汽车"、"私营企业制造不出优质火箭"。

但是马斯克会质疑,依据物理和工程学的基础准则,这件事能否实现呢?

他曾经核算过火箭所用的基础材料费用,了解到这些费用仅占常规火箭总价的百分之二。

那个核心议题转变为:怎样以几乎等同于基础物料开销的价位来构筑火箭?这位企业家指出。

这是由于SpaceX采用了创新的制造技术,同时优化了火箭的回收流程,并且大幅提高了生产效率,因此能够将发射费用控制在传统航天机构的百分之一。

其次,他敢于融合不同领域的知识。

马斯克不是单一领域的专家,而是跨界学习者。

他在物理学、工程学、人工智能、可再生能源等许多方面进行深入研究,并且能够将这些不同学科巧妙地结合起来。

在特斯拉,他整合了电池科技、程序设计及汽车生产;在SpaceX,他将硅谷的快速迭代思路注入了老派的航天工业。

正是这种跨界思维,让他能够在传统行业找到创新突破口。

第三,他总是着眼于人类文明的长远发展。

与大多数企业家不同,马斯克的目标从来不仅仅是赚钱。

他关注的是人类文明的延续发展,如何应对能源短缺问题,如何使人类拓展到其他星球,如何避免人工智能对人类生存构成威胁。

这种广阔的视野使他能够察觉到真正关键的问题,而不会去追随暂时的潮流。

我所追求的工作必须能为人类文明的前景增添价值,否则,我宁可到海边享受闲暇时光。

然而,这种挑战常规的想法也带来不小的损失。马斯克常常承受着过于自信、脱离现实的批评。

他预计的时间安排几乎从不按期完成,特斯拉的无人驾驶技术、SpaceX的登陆火星方案,总是持续延期。

然而依照马斯克本人所言,倘若一个人的志向从未引致他人讥讽,那么或许其确立的目标尚显不足。

或许,正是那近乎狂热的积极态度,才使他能不断挑战看似不可能的目标。

四、魔鬼与天使:解读马斯克的争议人格与管理风格

如果认为马斯克具备非凡的创新能力与前瞻眼光,那么他的领导方式与个人特质却饱受质疑,近乎可以称作"缺乏人情味"。

马化腾的会面不配附件,也不讲客套,全是直来直去的疑问和应对之策。

他或许会在听到一个他觉得荒唐的主意时立刻终止别人的话,并说:"这个太荒谬了,我们继续下一个。"

在那家企业中,职级高低和从业年限均属虚设,关键在于见解能否经受住审视。

一位前特斯拉员工谈到与马斯克共事的体会时说:和埃隆一起开会,感觉像是和《星际迷航》里的斯波克共事——非常冷静,不带个人情绪,只关注数据和条理。

马斯克对待工作的态度可以用"极端"来形容。

他曾经公开讲过,想要在SpaceX获得成功,就必须准备好每周工作80到100个小时。

特斯拉制造Model 3遇到难题时,他本人就住在制造厂中,好几个月每天工作时长都超出16个小时。

他对自己如此狠,对员工自然也不会手软。

这种近乎严苛的工作氛围招致了许多指责。离职人士指出,马斯克营造了一种令人不安的环境,员工们既担心出现失误,又害怕表达异议。

特斯拉与SpaceX的员工更替速度远超行业普遍水准,众多职员因承受过大压力而决定离职,这种情况屡见不鲜。

马斯克对此直言不讳,他从不刻意追求做个受拥戴的领导者,他的职责是推动公司取得成就,而不是让所有人觉得安逸。

他的社交媒体行为更是充满争议。

他称呼水下救援人员为"性侵幼童者",又随意抛出可能动摇公司股价的言论,还强行推行收购推特后的彻底变革,马斯克仿佛总在舆论漩涡中心,持续试探大众和监管的容忍极限。

但矛盾的是,马斯克也展现出了不同寻常的同理心和人文关怀。

俄乌冲突伊始,乌克兰通讯中断,马斯克立即启动星链卫星,为该国传输网络数据。

泰国洞穴搜救行动展开之际,他亲自负责研制小型水下航行器,不过该设备最终未能投入实际应用。

他还承诺将自己的大部分财富用于推动人类文明向前发展。

这种强烈的矛盾特质使马斯克成为一个难以理解的人——他能在单日内展现出无情冷漠和深切同情。

作为管理者,马斯克的风格有可取之处吗?

我认为是有的。

他的公司确实以前所未有的速度实现了创新。

若非这种近乎偏执的内在驱策,SpaceX或许难以在十年间白手起家将宇航员送入太空,特斯拉也未必能在传统车企的层层围堵中杀出一条血路。

这种做法显然不适宜于多数企业和集体。马斯克式领导方式犹如一把具有两面性的工具,既能促成非凡成就,亦可能导致不良后果。

或许最理想的学习途径是借鉴他的高瞻远瞩和高效行动,然而要规避他的固执己见和偏激思想。

终究,并非所有人都能承受住极端环境下的重压,同样,并非每家组织都承担着"保护地球"与"开拓火星"的职责。

五、前瞻者:从意识联网到宇宙拓殖,他所设想的人类前景如何呈现?

如果说比尔·盖茨着眼于当前的全球健康事务,巴菲特致力于深入研究价值投资,那么马斯克完全沉浸于未来的种种构想之中。

他视作人类存续的三大潜在危机,分别是全球气候变暖,机器智能的不可控发展,以及外星生物灭绝的可能性。

而他的公司,正是围绕着解决这三大威胁而建立的。

特斯拉的目标并非局限于生产电动汽车,而是推动全球向环保能源体系过渡。

马斯克曾说:"如果我们不解决能源问题,文明将会崩溃。"

特斯拉正逐步形成一个全面的环保能源网络体系,涵盖了太阳能板的应用,大型电力的储存技术,以及电动汽车的推广普及。

SpaceX则承载着他让人类成为"多星球物种"的梦想。

马斯克觉得,人类若仅限于地球,终将遭遇毁灭,或许是流星撞击,或许是核战,又或者是某种失控的病菌。

我们应当趁有能力之际,将生命的种子散布向茫茫太空,这是对一切生命形态的担当。

关于人工智能,马斯克的立场颇为纠结,他创立了Neuralink,专注于研制神经接口,意图让人类与人工智能实现协同发展。

他同时也是AI风险的严重提醒者,强调人工智能是"人类遭遇的最严峻挑战"。

谈及为何要推进存在潜在危险的技术,马斯克见解发人深省,他称若不能阻止某项技术进步,那么最有效的策略就是保证它朝着正面且稳妥的方向演进。

马斯克的未来主义思想有多极端?

他深入思考过人类是否置身于虚拟环境里,他确信思维活动能够转化为数据,他甚至琢磨过把自身大脑传送至网络空间以求得某种形态的"虚拟不朽"。

但需知晓,这些并非仅是巨贾的空想。马斯克关于未来的设想,正逐步变为现实,

十多年前,当他预言电动汽车会淘汰内燃机汽车时,大家都不以为然;现在,几乎所有大型汽车公司都在积极拓展电动汽车领域。

当提及火箭能够再次使用时,航天领域的权威人士曾视其为荒诞不经的言论;而今,SpaceX的可重复发射火箭已演变为业内通行的规范。

他提到星链卫星能为世界带来高速网络,大家曾怀疑这能否实现;现在,星链已经为成千上万的人提供服务,其中包括那些交通不便的角落和遭遇不幸的地点。

他的预言屡次应验,并非仅仅因为预见了前景,更是因为他积极缔造了未来。

他的公司并非为了顺应市场而设立,而是为了开拓新领域,应对人类所遭遇的重大难题。

然而,马斯克的远见卓识也遭到诘问。反对者强调,他过于倾心于太空开拓和人工智能等"尖端科技",却对现实社会中的分配不均和民生难题缺乏应有的重视。

有些人顾虑,他的火星移居构想或许仅会惠及少数权贵,而不是全部人类。

对于这个议题,马斯克表明了他的看法:既要处理我们星球的难题,也要为人类将来的发展做好规划,这两者并非取舍关系。

无论如何,马斯克已经重新定义了"愿景"一词的含义。

在许多公司主管只关心短期成效的当下,他竟会着眼千年后的文明走向。

这种远见,或许是他留给这个时代最有价值的礼物。

写在最后

理解马斯克,理解这个时代!

马斯克是一个充满反差的人物,他既是科技进步的象征,也是灾难未来的警示;

他既推动人类文明向前,又以争议性言论引发社会分裂;

他既拥有改变世界的愿景,又展现出令人担忧的个人特质。

不管你怎么看待他,马斯克已是这个时代最具象征意义的企业家。

他挑战了传统行业的边界,重新定义了企业家的责任和可能性。

认识马斯克,在某个层面上,就是认识这个既变动不居又充满可能、同时伴随巨大挑战的时期。

或许,不能将马斯克神化,不过他确实在促进人类进步。

当今社会界限分明,我们能够指摘马斯克的管理方式与个人举动,同时也要认可他在环保能源、星际探测和科技开拓方面的成就。

他的做法和进度或许存疑,但其所向往的宗旨确难称道。

最终,要铭记埃隆马斯克广为流传的论断,那就是,倘若某件事物意义非凡,即便前景晦暗,依然应当付诸行动。

在这个变幻莫测的时期,或许正是这位"不羁追梦者"给予我们的最大启示。

点个在看,让我感受到你的爱~

还没有评论,来说两句吧...