央广网北京9月21日发布消息,恐龙曾在地球上持续存在约1.7亿年,但在6600万年前离开了这个星球,它们灭绝的原因引起了广泛讨论。恐龙是通过产卵繁殖的,恐龙蛋的孵育对适宜的温度、湿度以及二氧化碳含量有严格要求,这些环境因素直接影响着恐龙蛋能否成功孵化,进而关系到恐龙种群的兴衰。

最近中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院地质与地球物理研究所以及中国地质大学(武汉)等机构的专家,在考察恐龙蛋后指出,在晚白垩世阶段,恐龙的种类呈现不断减少的趋势,这削弱了它们对环境的适应程度,也使它们难以应对环境上的剧烈变化,最终导致了它们的消失。相关研究结果作为封面文章发表在《美国科学院院刊》。

陕西山阳盆地是中国境内少数几个能够探究晚白垩世至古新世恐龙消亡现象的陆相沉积区。从二十世纪七十至八十年代起,西北大学学者薛祥煦领导的地学专家们,在秦岭东段陆续发掘出白垩纪恐龙遗骸、恐龙卵以及古新世哺乳动物化石,并初步构建了该区域白垩纪晚期至古近纪早期的陆相地质层序,为后续相关研究提供了支撑。

恐龙蛋是恐龙在地球上延续后代的重要工具,能够揭示恐龙的繁衍特点,同时,它们在地层中大量聚集和埋藏的状况,也清晰地展现了恐龙生活年代的自然条件状况。科研小组在山阳盆地晚白垩世山阳组大规模收集了上千枚原位埋藏的恐龙蛋及蛋壳样本,这些蛋主要包含瑶屯巨形蛋、长形长形蛋和坪岭叠层蛋三种类型,它们的产蛋恐龙属于窃蛋龙类和鸭嘴龙类,这一点与山阳盆地恐龙骨骼化石所揭示的恐龙种类高度一致,此外在该盆地还发现了一些暴龙类骨骼。恐龙蛋与恐龙骨骼显示出那个时期盆地中恐龙的种类的丰富程度并不高。

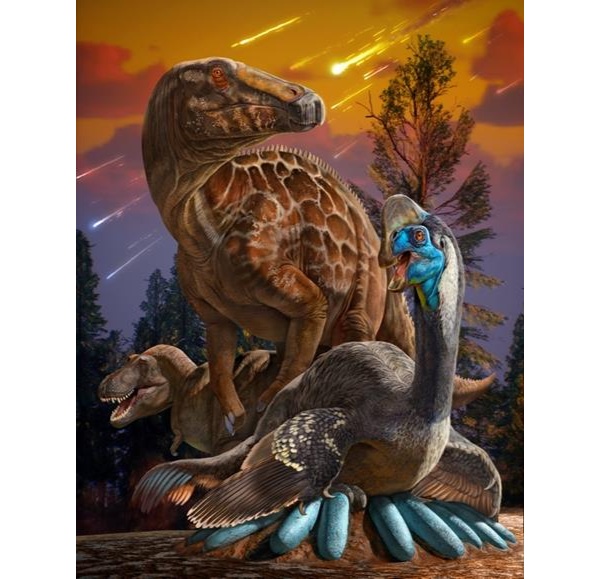

白垩纪末期,山阳盆地存在三种关键恐龙,分别是窃蛋龙,鸭嘴龙,以及暴龙,此图由赵闯绘制

为了弄清山阳盆地恐龙化石埋藏地层的地质年代,研究集体在该地区实施了精密的磁性地层分析、生物地层分析以及旋回地层分析。科研人员在山阳盆地的四个典型剖面上采集了三千五百三十八件古地磁定向样本,通过对这些样本进行古地磁实验检测,识别出九个极性带。

在山阳盆地可以辨认出一种特殊的地层,它由砾岩和含有绿色圆点的岩层构成,这种地层之下发现了许多白垩纪时期的恐龙遗骸被就地掩埋,而其上则分布着古新世独有的阶齿兽化石,由此可以判断这种地层是白垩纪向古近纪过渡的岩层,其中还包含了白垩纪-古近纪的分界线(KPB)。这些古地磁样品都显示出负极性特征,即R2类型,这可以唯一地与第29个负极性期C29r相关联,因为前人研究指出KPB时期正好处于C29r期间。C29r这个极性期的具体时间跨度是从6638万年前到6570万年前,所以山阳盆地中那些记录了R2的地层年代就能够被精确地确定了。区域地质背景研究揭示,山阳盆地在晚白垩世至古近纪阶段未遭遇显著的构造变动,其沉积岩层大体保持连续性。据此,可将剩余八个极性带逐一匹配至标准地磁极性序列,进而推算出山阳盆地各个地层单元的地质年代。

为了提升地质层纪年的精确度,科研工作者在山阳区域,每间隔五公分,不间断地获取了五千四百六十六件岩石样本,借助天体运行周期校准的技术,参照磁性地层学的分析数据,将地质层年代划分得更为细致,达到了十万年的时间单位精度。目前,科研人员已经测定出山阳盆地连续分布的44处恐龙蛋沉积层位的具体年代,这些精确的年龄数据为探究白垩纪末期恐龙物种丰富程度演变状况及其成因提供了坚实的时序依据。

根据年代学研究,山阳盆地恐龙化石的出现时间介于6824万年至6638万年前,这说明该地区恐龙物种丰富度在其灭绝前约200万年间,始终维持着不高的状态。依据秦岭东部的其他晚白垩世盆地,以及山东莱阳、广东南雄等区域出土的恐龙遗骸,学者们察觉到,在7200万年前左右,中国的恐龙物种丰富度呈现显著下滑态势,这一现象与北美西部恐龙遗存散布状况颇为接近,故此该研究推测,晚白垩纪时期恐龙物种丰富度的衰退,或许是一个遍及全球的普遍状况。

科学界指出,在晚白垩纪阶段,由于生态系统与恐龙物种间的相互作用不断演变,恐龙的多样性呈现逐步减少的趋势,这削弱了它们对环境的适应力,也使得它们在面对德干火山活动或小行星撞击这类剧烈环境变迁时,难以存活并恢复,最终导致了该物种的消亡,这项发现为理解恐龙灭绝的历程和原因开辟了新的思路和方向。

还没有评论,来说两句吧...