新能源车主面临的四大痛点直击人心——节省的油费在保养阶段反而加倍付出、充电时的焦虑持续消耗精神精力、伪智能驾驶系统在道路上制造惊险一幕、车型选择不当则直接进入艰难的生存挑战。

近期,一位博主历经四年对特斯拉Model Y及理想L8等众多新能源汽车进行了实地测试,揭示出所谓“全能”的新能源车型背后潜藏着不易察觉的消费风险。其中,插电式混合动力车型的额外维护保养费用甚至比同级别的燃油车型高出42%,而部分新兴势力品牌的智能驾驶辅助系统误判率更是高达行业领先产品的7.3倍。这哪里是购车为了日常出行,简直就是给自己找了个无底洞。

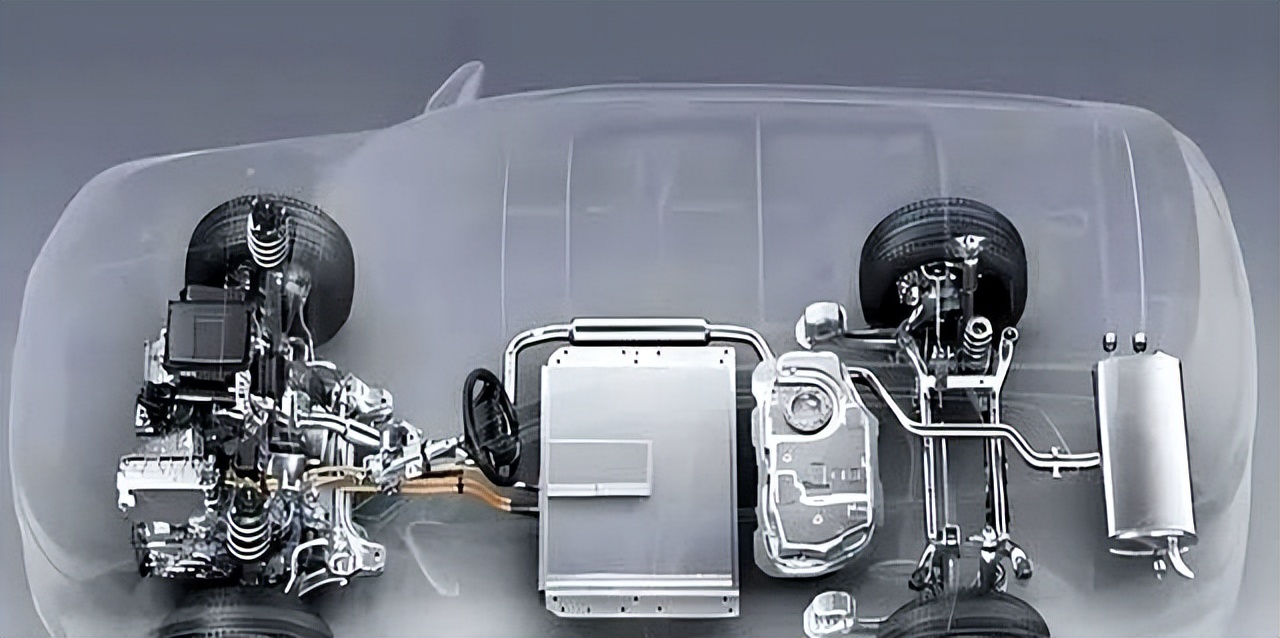

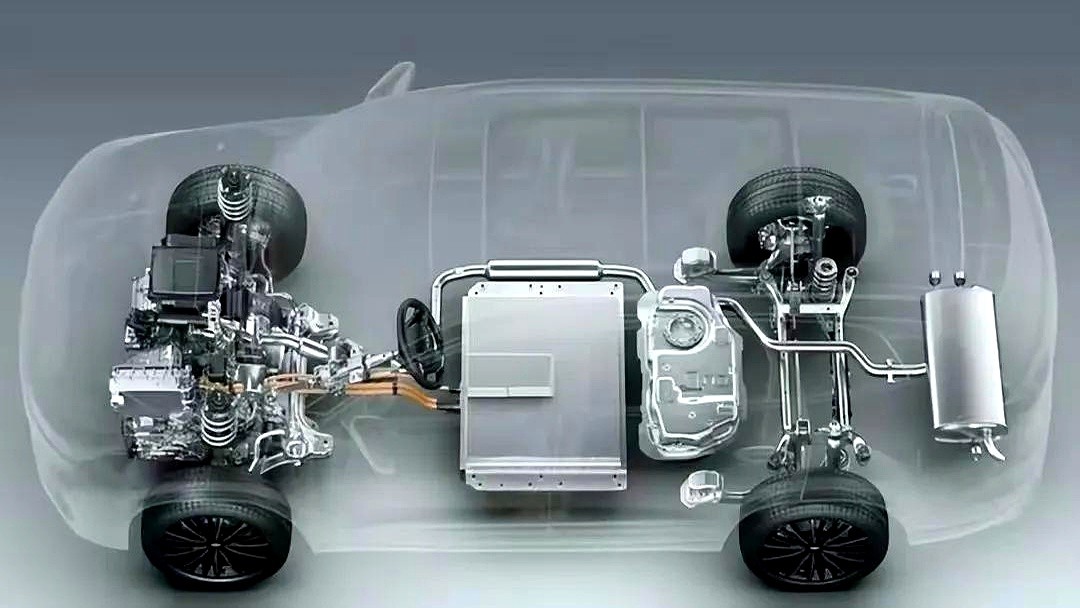

深入分析插电式混合动力汽车的所谓“节省成本”的内在机理,可以发现,三电系统与燃油动力系统的双重维护费用,就如同同时饲养两只耗金巨兽。一份来自第三方平台的拆解报告揭示,某款畅销的插电式混合动力汽车的发动机舱内布线之复杂,堪与核磁共振仪相媲美,这使得其基础保养所需的工作时间费用,比同级别的纯电动汽车高出220元。其BMS电池管理系统在混动模式下的充放电次数远超纯电车型,竟高达后者的3倍之多,这样的高频率直接加速了电池的老化,使得电池的衰减速度提升了26%,然而这一关键数据在车企提供的说明书上却难觅踪迹。

被过分美化的“油电自由切换”在现实驾驶环境中根本站不住脚。在冬季的实际测试中,一款插电混合动力汽车在零下5摄氏度的环境下切换驱动模式时,动力输出的滞后时间竟高达1.7秒,这样的延迟足以让在高速公路上跟车时的安全距离瞬间消失。在夜晚的充电站里,那些焦急等待充电桩的插电混合动力车主,目睹着旁边的纯电动汽车仅需30分钟就能补充80%的电量,他们的眼神中充满了羡慕和无奈。

智能驾驶技术的竞争已经陷入了过度依赖硬件的困境。一款新兴品牌的车款,虽然配备了三颗高级激光雷达,但在实际道路测试中,其变道决策的错误率竟然比仅使用单目摄像头的理想智驾系统还要高出15%。分析其背后的原因,可以发现,该车型的感知算法在雨雾天气下的识别准确率急剧下降,仅有61%,而华为的ADS2.0系统则通过多模态融合技术,将这一数值稳定在92%以上。真正的智能驾驶能力并不仅仅体现在参数表上,关键在于研发团队是否曾在吐鲁番的50℃高温和漠河的-40℃极寒环境中坚持不懈地进行了长达三万小时的艰苦测试。

充电自由的真相深藏于电网容量限制与物业阻碍之间。在北京的一个小区,地下车库的电容改造计划在业主委员会那里停滞了整整两年,导致二十多位插电式混合动力车主变成了“充电无家可归者”。相较之下,特斯拉V3超充桩所采用的智能功率分配技术,能够在电网负荷高峰期自动调整充电速率,这一技术细节揭示了在补能体系方面,技术差距甚至超过了车型本身的差异。

归根结底,挑选新能源汽车实则是一项复杂的成本考量。对于每日通勤里程超过80公里的上班族来说,选择纯电动车无疑是最明智的选择。对于那些家中能够安装充电桩的消费者,选择增程式车型则相当于购买了一剂心理上的安慰。而对于那些被汽车制造商的演示文稿所吸引,购买了配备激光雷达的车辆的车主,我建议他们仔细检查一下自己车辆上的雷达是否长期处于闲置状态。与其轻信销售人员对于未来科技的吹嘘,不如参考第三方平台提供的三年保值率数据——部分新兴品牌车型的价值衰减速度甚至超过了手机。

还没有评论,来说两句吧...