如今新能源车产业蓬勃发展,众多国际知名企业纷纷选择投资中国汽车制造商,由此开启了一种全新的合作模式,即由外方主导与中方企业建立合资公司。

中国新能源汽车产业正乘着电动化浪潮不断前进,接连刷新各项成就。

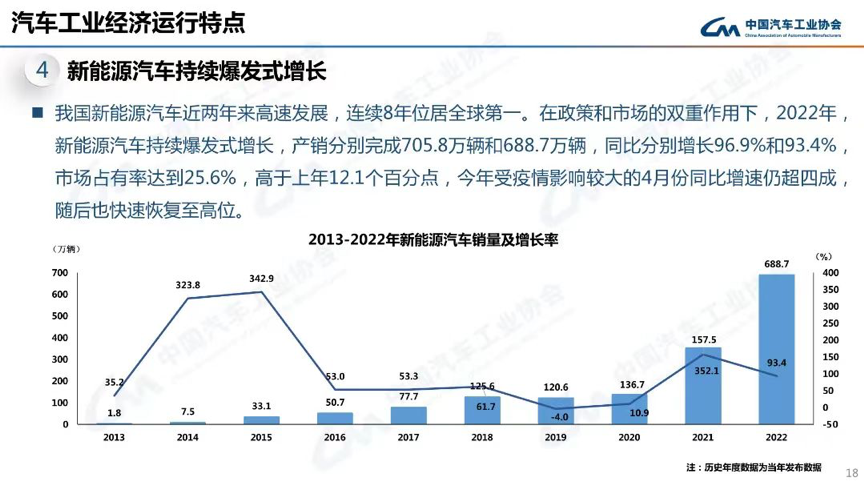

中国汽车工业协会统计,2022年国内新能源汽车产量达705.8万辆,销量为688.7万辆,与上年比分别增加96.9%和93.4%,已经连续八年稳居世界首位。

今年八月,比亚迪制造出第500万辆新能源汽车,是首家完成这个里程碑的汽车制造商。在相关活动中,董事长王传福公开表示“我国已是新能源车领域的领先国家”。他同时引用多个统计事实来证明:全球超过六成的电动汽车源自中国,中国公开的新能源汽车相关专利数量占全世界的七成,全球大约三分之二的动力电池是由中国提供的……

在销售业绩和技术研发方面,中国的新能源汽车行业已经居于全球首位,同时涵盖了专利布局和关键零部件制造。究竟是中国的新能源汽车产业采取了哪些正确措施,才取得了这样的成就?

比亚迪园区打出口号“在一起,才是中国汽车”。 时代财经 摄

技术助力弯道超车

中国是全球规模最大的汽车消费市场和产量领先国,对于新能源车领域的发展给予了高度关注,出台了不少扶持政策,促进了新能源车行业的迅猛进步,其核心技术方面也收获了非常显著的成果。

传统汽车工业,国内汽车制造商在动力单元和传动系统等方面面临技术难题,开发过程缓慢,持续处在“以市场换取技术”的境地。如今新能源车兴起,注重自主研发的中国汽车企业已经掌控了动力电池、电机以及自动驾驶等关键科技,还吸引了大众集团等跨国巨头投资,开始进入“逆向合作”的新时期。

例如与大众集团合作的小鹏汽车始终重视自动驾驶技术的创新,为此小鹏汽车在车辆端的图像识别、多种传感器整合,以及云端数据维护所需的数据传输、信息处理、网络分散训练、资料收集与标记程序开发等环节,都完成了自主设计,构成了数据和算法的完整循环体系。大众集团看中了小鹏的技术实力,这促使中国新能源汽车行业实现了从技术引进到技术输出的转变。

在当前新能源发展阶段,电池组、电控单元、电驱动系统被视为关键组成部分,国内在这三项技术上取得了显著突破。以电驱动系统为例,近些年行业整体电机能量密度由每公斤两千瓦提升至每公斤六千瓦。广汽埃安的夸克电驱技术问世后,电机能量密度实现再次飞跃,该驱动系统能量密度高达每公斤十二千瓦,其物理体积较传统电机减小了四分之一,同时传动过程中的能量损失也得到降低,从而能够输出更大的功率。这套电驱系统已经装在埃安昊铂Hyper SSR和Hyper GT两款车上,分别能做出1.9秒和4.9秒的零百加速成绩。过去燃油超跑依靠大排量引擎,如今中国品牌终于打破了这一壁垒。技术革新促使专利申请量急剧攀升。中国汽车行业专利公开数量据中汽中心统计,2022年达到36.22万件,较上一年增长12.94%。具体来看,发明专利授权数量为9.45万件,同比增长12.77%。这些数据表明,中国汽车专利的创新水平正在不断提高,汽车制造企业的技术进步也日益明显。

众多专利得以产生,依靠的是不断加码的科研经费。根据上半年车企公布的数据,比亚迪研发支出高达142.46亿元,明显领先同行,其余中国汽车制造商的科研开支也普遍高于年度盈利。这种真金白银的资本投入,加上着眼长远的战略定力,对于中国新能源汽车行业的进步起到了关键作用。

数据来自中国汽车工业协会。

强健供应链提供有力保障

新能源车市场持续扩大,销量与产量不断攀升,然而,配件供应不足或原料价格波动,均会阻碍新车投放,只有供应链稳固,才能确保持续进步。知名供应链研究专家、《国际物流管理杂志》共同创办人与共同主编马丁·克里斯多弗教授曾言,未来较量并非公司对公司的较量,而是供应链与供应链之间的较量。

动力电池在新能源汽车制造环节中位置靠前,并且其费用在整车价格里占比很高,这让很多国际汽车公司感到非常棘手,但对于中国公司来说,这却是它们发挥优势的领域。

根据韩国SNE研究机构信息,今年一月至八月期间,全球动力电池安装数量比去年同期提升了四十八点九成。中国有六家电池公司位列前十名,整体市场占有比例达到六十三点一,较去年同期的五十八点一增长了四个百分点。韩国三家厂商合计的市场份额为二十三点四,与去年相比减少了百分之一。松下作为唯一进入前十的日本企业,其市场占有比例同比下降了百分之零点六。

全球范围内,中国的动力电池产业已经领先于其他地区,这种领先地位有助于削减生产费用,并且市场份额还在持续增长。在企业层面,宁德时代和比亚迪牢固地占据了世界前两位的位置,同时其余中国动力电池公司共同构成了一个由两大巨头和多个强劲竞争者组成的行业结构。

根据日本专利调查机构公布的资料,特斯拉在2003至2022年间总共提交了836份专利申请。相比之下,比亚迪在此期间申请的专利数量超过13000件,其中涉及电池领域的技术占据了超过半数比例。

比亚迪研发的刀片电池,具备优越的防护性能,能够抵御撞击、挤压、刺穿等外力考验,同时具备可观的充放电耐久度,单次循环使用次数最高可达到三千次。

今年八月十六日,宁德时代发布了神行超充电池,使用该电池充电十分钟可行驶四百公里。该公司认为,纯电动汽车的续航能力难题已基本攻克,高效补能正成为用户更加重视的方面。

整合生产链能大幅降低成本并提升效率,很多汽车公司决定自行研发动力电池,今年五月,吉利银河的“神盾电池安全系统”通过了初次基础安全检测,长城汽车旗下的蜂巢能源推出了短刀电池等新型产品,蔚来在科技活动上展示了自主研发的圆柱形电池。

动力电池以外,芯片也是新能源汽车产业链的关键环节。蔚来已经建立了一个由300人组成的芯片部门,负责自动驾驶芯片和激光雷达芯片的研发,其首款激光雷达控制芯片“杨戬”计划在10月份开始量产。小鹏的芯片部门正在设计一款与特斯拉FSD大算力自动驾驶芯片相匹敌的产品。理想公司去年增加了芯片部门的人员编制,并与三安半导体合作在苏州建造功率半导体生产线。

自主品牌的汽车公司首先着眼于车载应用广泛且研发门槛相对较低的电力半导体器件,同时部分汽车制造商还与芯片制造商联手进行芯片的自主开发,例如地平线已经和比亚迪、长城、理想、长安等大型汽车企业达成了批量生产合作意向。

面对竞争日趋白热化,汽车制造商纷纷向上游产业延伸,增强垂直整合,一方面实现成本节约和效率提升,另一方面确保供应稳定,并更多地掌握自主权,这已成为当前的重要动向。

竞争带来活力,走向“技术输出”新阶段

芯片和动力电池行业竞争激烈,是中国新能源汽车市场充分竞争,活力不断涌现的一个表现。中国促进新能源汽车竞争,一个突出的行动就是将特斯拉引入国内。

二零一八年七月,特斯拉同上海临港管理委员会以及临港集团达成了相关意向,特斯拉计划于上海设立其在美国本土以外的第一家超级工厂,这一行动标志着中国汽车工业发展历程中首次出现了外商独立投资的项目。

根据特斯拉公布的资料,今年前六个月特斯拉在中国完成批发销售达46.4万辆。这意味着特斯拉上半年全球交付的88.9万辆电动汽车里,超过一半源自上海超级工厂。特斯拉进入中国市场后,生产与销售能力得到充分满足,中国新能源汽车产业也借此实现发展,双方展现出互利共赢的良好局面。

广汽车型矩阵。时代财经 摄

当前中国的新能源汽车领域,是全球竞争最为白热化的市场环境,众多国内外知名企业在此角逐,例如上汽大众、北京现代以及特斯拉等,同时还有一批年交付量突破十万辆的造车新锐,蔚来、小鹏、理想等企业也加入其中,此外不少互联网科技公司也纷纷投身汽车制造行业,小米、百度、华为等企业便是典型代表,这些多元化的竞争主体彼此间既存在竞争关系,也存在合作互动,共同促进了中国新能源汽车产业的快速进步。

近些年,中国新能源车发展迅猛。比亚迪超越特斯拉,成为全球新能源车销量第一;造车新势力方面,理想汽车在刚过去的10月份,销量首次超过4万辆;华为深度参与的问界新M7,10月份交付数量超过一万台,累计预订数量超过8万辆。

中国新能源汽车企业迅速扩张,让全球领先品牌感受到了挑战。七月份,大众汽车公司宣布与小鹏汽车建立合作关系,共同开发汽车产品;奥迪汽车则与上海汽车集团展开合作。到了十月份,零跑汽车和玛莎拉蒂的母公司也正式宣布达成合作意向。国际汽车制造商们开始意识到,通过直接引进技术,能够更快地推动自身的转型升级,这比从零开始研发要高效得多。一系列事例,表明中国新能源车获得广泛接受,从过去合资时的“以市场换取技术”,发展到如今“以技术开拓市场”的新时期。

新的合作正在筹备中,未来的突破亦将不断出现。不论涉及生产制造、科技创新、资源整合抑或行业竞争,种种迹象都表明:我国已经处于新能源汽车发展阶段的领先位置。

还没有评论,来说两句吧...